Wenn sich Krebs im Gehirn einnistet

Bei fortgeschrittenem Krebsbefall verteilen sich Tumorzellen im Körper und bilden Metastasen. Dabei manipulieren die Zellen ihre Umgebung gegen den Angreifer, um selbst zu überleben. Neue Untersuchungen von Hirntumoren zeigen, wie die das Immunsystem des Menschen für ihre eigenen Zwecke umprogrammieren.

Obwohl das Wissen über Krebserkrankungen zunimmt, ist die Diagnose nach wie vor mit Angst besetzt. Einer der Gründe, warum Krebs den Organismus so stark belastet, ist seine Fähigkeit, sich über die Blut- und Lymphbahnen im Körper auszubreiten. Wenn Krebszellen in andere Gewebe einwandern und sich dort unkontrolliert teilen, bilden sich Ableger des ursprünglichen Tumors (Metastasen). In Wirklichkeit ist dieser Prozess jedoch weitaus komplexer, denn die Tumorzellen tauschen sich intensiv mit ihrer Umgebung aus – auch mit Immunzellen, die den Körper eigentlich vor Erkrankungen schützen sollten.

„Metastasen können zu Organversagen führen, was eine der häufigsten Todesursachen bei Krebspatientinnen und Krebspatienten ist. Aufgrund der einzigartigen Gewebearchitektur des Gehirns sind Metastasen in diesem Organ eine besondere Herausforderung“, erklärt Klara Soukup, die als Krebsforscherin im Team von Johanna Joyce an der Universität Lausanne in der Schweiz an einer aktuellen Publikation im Fachmagazin Cell beteiligt war. Die Forschungsgruppe hat sich darauf spezialisiert, Metastasen im zentralen Nervensystem zu untersuchen. Soukups Forschungsaufenthalt als Postdoktorandin wurde durch ein Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF ermöglicht und führte zu der Erkenntnis, dass Tumorzellen, die ins Gehirn eindringen, das körpereigene Immunsystem manipulieren.

Wenn Tumorzellen wandern

„Die Bildung von Metastasen kann man sich wie eine Reise vorstellen“, veranschaulicht Soukup den Prozess. Zu Beginn der Erkrankung vermehren sich mutierte Zellen in einem Ursprungstumor (Primärtumor), den sie in späteren Stadien verlassen können. Hirnmetastasen entstehen meist aus Krebszellen, die beispielsweise in einem Tumor der Lunge, der Brust oder der Haut begonnen haben. Hirntumore werden oft erst bemerkt, wenn sie aufgrund ihrer Größe den Druck im Gehirn erhöhen und starke Kopfschmerzen oder andere neurologische Symptome verursachen. „Allerdings spricht zunächst vieles gegen eine erfolgreiche Metastasenbildung. Denn dazu muss es einer Krebszelle gelingen, ihren Verband zu verlassen und sich trotz der extremen mechanischen Kräfte im Gefäß an einer anderen Stelle festzusetzen“, erklärt Soukup.

Selbst wenn die Krebszelle den Weg in ein anderes Organ findet, ist es eine Herausforderung, dort zu überleben und sich zu teilen. Deshalb bildet von den unzähligen Krebszellen, die ihre Reise durch den Körper antreten, nur ein Bruchteil Metastasen. Es gibt aber Faktoren, die eine Ausbreitung begünstigen. Einen solchen hat Soukup zusammen mit dem Team der Universität Lausanne im Fall der Hirnmetastasen untersucht.

Krebstherapie

Immuntherapien haben in den vergangenen Jahren große Erfolge bei der Behandlung verschiedener Krebsarten erzielt. Sie verstärken die körpereigene Abwehr, indem sie an bestimmten Stellschrauben des Immunsystems drehen und zum Beispiel T-Killerzellen aktivieren, um Krebszellen zu töten.

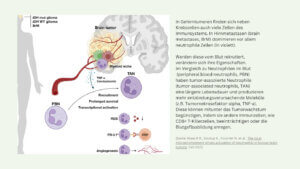

So wie sich alle Gewebe im Körper unterscheiden, ist auch die Umgebung des Gehirns auf ihre Weise besonders. Das betrifft zum Beispiel die Sauerstoffversorgung und die Nährstoffzusammensetzung, sodass eindringende Krebszellen ihren Stoffwechsel anpassen müssen und auf Unterstützung angewiesen sind, um sich anzusiedeln. In ihrem Forschungsprojekt untersuchten Soukup und das Schweizer Team Proben von Hirnmetastasen, die bei Krebspatienten operativ entfernt worden waren. Dabei stellten sie fest, dass ein bestimmter Zelltyp auffallend häufig vertreten war. Es handelte sich um Neutrophile, die Ersthelfer-Zellen des Immunsystems.

„Lange Zeit ging die Wissenschaft davon aus, dass es im Gehirn kaum Immunzellen gibt. Doch das Labor von Johanna Joyce veröffentlichte die ersten systematischen Studien über Immunzellen in menschlichen Hirntumoren“, schildert Soukup. Bei weiteren Analysen von rund 200 Biopsien zeigte sich, dass die eingewanderten Neutrophilen durch Signale der Tumorzellen umprogrammiert werden. Ihre veränderte Aktivität kann unter Umständen zum Tumorwachstum beitragen – etwa, indem sie die Entstehung von versorgenden Blutgefäßen anregen und die Immunantwort gegen die schädlichen Krebszellen dämpfen.

Die Nachbarschaft eines Tumors

Die Wechselwirkungen im unmittelbaren Umfeld von Tumoren stehen seit einigen Jahren im Fokus der Krebsforschung. Denn Tumorzellen richten sich in der sogenannten Tumormikroumgebung so ein, dass sie möglichst gute Überlebenschancen haben. „Unser Projekt hat gezeigt, dass Tumorzellen in Hirnmetastasen aktiv Signale aussenden, um Neutrophile anzulocken und zu manipulieren“, sagt Soukup. Dabei verstärken die Tumorzellen durch bestimmte Botenstoffe die Entzündungsreaktion der Neutrophilen und verlängern ihre Lebensdauer – mit Eigenschaften, die mitunter dem Krebs und nicht der Immunantwort zugutekommen.

Neutrophile machen den größten Teil der weißen Blutkörperchen im menschlichen Blut aus. Ihre Aufgabe ist es normalerweise, als schnelle Erste Hilfe die Immunabwehr gegen Krankheitserreger wie Bakterien einzuleiten. Dazu schütten sie Giftstoffe gegen die Erreger aus und senden Entzündungssignale an das Immunsystem. „Neutrophile lösen gewaltige Entzündungsreaktionen aus, die unspezifisch sind und daher das umliegende Gewebe auch schädigen können. Deshalb war es auffällig, dass wir in den Hirnmetastasen so viele dieser Zellen gefunden haben. Es stellte sich die Frage, warum sie in so großer Zahl dorthin gewandert sind“, erklärt Soukup den Anstoß für das Forschungsprojekt.

Aktuelles aus der Krebstherapie

Vor allem Immuntherapien haben in den vergangenen Jahren große Erfolge bei der Behandlung verschiedener Krebsarten erzielt. Sie verstärken die körpereigene Abwehr, indem sie an bestimmten Stellschrauben des Immunsystems drehen und zum Beispiel T-Killerzellen aktivieren, damit diese die Krebszellen vernichten. Allerdings können die Therapien durch Prozesse in der Mikroumgebung des Tumors in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden, etwa durch fehlgesteuerte Neutrophile.

„Dank der neuen Therapien können Menschen heute länger mit Krebsarten überleben, die früher ein Todesurteil waren“, sagt Soukup. „Doch je länger ein Tumor im Körper bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Metastasen und desto schwieriger wird die Therapie.“

Zur Person

Klara Soukup forschte im Rahmen ihres Doktorats an der St. Anna Kinderkrebsforschung, Wien, bevor sie als Postdoktorandin über ein Erwin-Schrödinger-Stipendium des Wissenschaftsfonds FWF an die Universität Lausanne in der Schweiz wechselte. Inzwischen ist sie in der Wissenschaftskommunikation der Universität tätig. Das Projekt „Die Rolle neutrophiler Zellen in Hirnmetastasen“ wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit knapp 70.000 Euro gefördert.

Text: Gerhard Krause

Beitragsbild: www.123rf.com © sdecoret